| Главная » Статьи » Медицина » Ревматология |

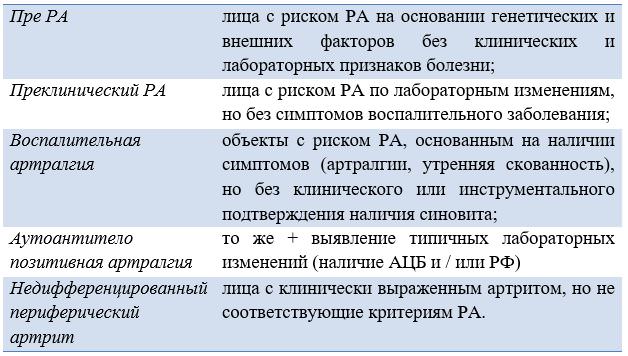

По результатам анализа публикаций зарубежных авторов, частота НдА среди пациентов с впервые возникшим артритом вариабельна и в среднем составляет 33% [5]. Согласно данным исследования российских ученых, из 366 пациентов с воспалительным поражением суставов с длительностью заболевания до 1 года, в 36,3% случаев артрит был верифицирован как недифференцированный. Через 12 месяцев у 33,1% пациентов этой группы был установлен диагноз РА, что в целом говорит о серьезном прогнозе НдА [4]. Вместе с тем, приблизительно в таком же проценте случаев не исключается развитие спонтанной ремиссии заболевания [15]. Диагностика дебютных форм как РА, так и СпА является непростой клинической задачей, но все же СпА распознаются труднее, чем РА (Halverson Р.В., 1997). В результате ошибочные первичные диагнозы достигают при СпА 72% и особенно часты у женщин - 94% [1]. Симптоматика СпА, особенно аксиальных форм, не всегда четко очерчена, растянута по времени и имеет склонность к спонтанным длительным ремиссиям. Упрощенное понимание проблемы боли в спине, неоправданно частый диагноз «остеохондроз», в том числе у пациентов в возрасте 25 - 35 лет, недостаточное знание клинической симптоматики СпА являются наиболее частыми причинами запоздалой диагностики. В результате окончательный диагноз устанавливается в среднем через 8 лет после дебюта суставного синдрома, после обращений к 7-8 специалистам [8]. При сохранении терминологической общности основного определения, существуют различия в трактовке «раннего» и НдА дебютных форм «ревматоидоподобного» и «спондилоартритического» вариантов суставного синдрома. НдА в дебюте РА рассматривают как вариант так называемого «раннего ревматоидного артрита» и обозначают термином недифференцированный периферический артрит, НПерА (undifferentiated peripheral inflammatory arthritis, UPIA) (рис. 1). В группу НПерА включают пациентов с клинически значимой припухлостью одного или нескольких суставов (синовиальная пролиферация или синовиальный отек), выявленных при осмотре ревматологом, и отсутствие на момент первичного обследования соответствия каким-либо диагностическим/классификационным критериям специфического ревматического заболевания [16]. Развитию клинически очерченного варианта артрита предшествует субклинически протекающий иммунопатологический процесс, который дебютирует за много месяцев (или лет) до появления очевидных признаков РА. К примеру, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) могут быть обнаружены в сыворотке пациентов за 14 лет до первых симптомов РА (медиана 4 года), что на 4-5 лет раньше появления РФ [13], а признаки хронического синовита по данным биопсии синовиальной оболочки суставов выявляют уже в самом начале болезни не только в воспаленных, но и в «нормальных» суставах [7]. На основании анализа факторов риска выделяют четыре группы пациентов с повышенным риском развития РА, одну из которых составляют пациенты с НПерА [14] (табл.1). Таблица 1 Группы пациентов с повышенным риском развития ревматоидного артрита (EULAR Study Group for Risk Factors for Rheumatoid Arthtitis, 2012)

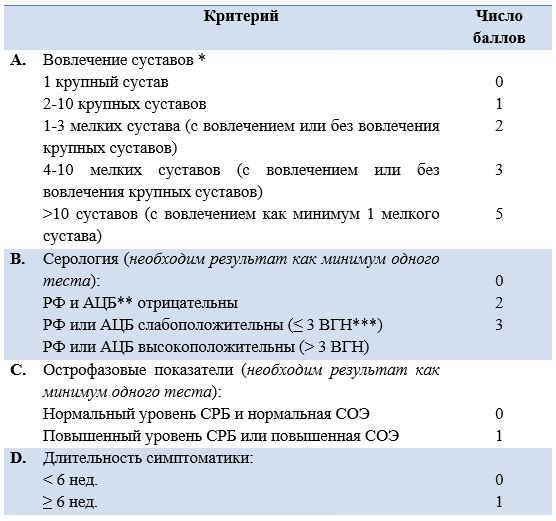

При всей яркости клинической картины развернутых форм РА, выделить патогномоничную симптоматику в дебюте достаточно сложно. В соответствии с рекомендациями ЕULAR положительный тест бокового сжатия, утренняя скованность более 30 минут, наличие 3 и более припухших суставов являются критериями клинического подозрения на РА, которые являются показаниями для консультации ревматолога. Некоторые специалисты рекомендуют задуматься о диагнозе РА даже при 1-2 припухших суставах (моно-, олигоартрит) [3, 12]. В 2010 г. специалистами EULAR и ACR были разработаны новые классификационные критерии РА, отличительной особенность которых стала практическая направленность на диагностику ранних форм РА с дальнейшим обоснованием применения терапии базисными противовоспалительными препаратам (табл. 2). Ранее таких пациентов относили к категории НдА [2, 9]. Таблица 2 Классификационные критерии РА (ACR / EULAR, 2010) – алгоритм диагностики

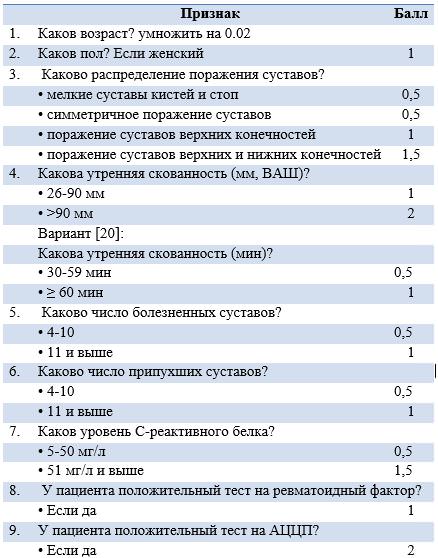

Примечание. * Припухлость и/или болезненность (плечевые, локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные; пястно-фаланговые, проксимальные межфаланговые, 2-5 плюснефаланговые, межфаланговые суставы больших пальцев кистей, лучезапястные сустав; прочие суставы, которые могут поражаться при РА (височно-нижнечелюстной, акромиально-ключичный, грудино-ключичный и др. ), кроме суставов исключения (дистальные межфаланговые суставы, первые запястно-пястные суставы и плюснефаланговые суставы); ** - антитела к цитруллинированным белкам; *** - ВГН – верхняя граница лабораторной нормы. Для диагностики достоверного РА необходима сумма баллов в разделах А-D≥6. Применение этого алгоритма диагностики дает возможность установить либо отвергнуть диагноз РА, прежде всего его ранних форм - «очень ранний РА» и «ранний установившийся (развернутый) РА». «Очень ранний РА» - это артрит первых трех, а при постепенном развитии симптомов – первых шести месяцев – сроков, определяющих стойкость артрита. Этот период считается потенциально обратимым. «Ранний установившийся (развернутый) РА» - это артрит первых 1-2 лет болезни, когда можно оценить первые признаки прогрессирования болезни – к примеру, наличие / отсутствие типичного эрозивного процесса в суставах [2]. «Классические» диагностические критерии РА ACR 1987 г. используются для подтверждения диагноза «развернутых» форм РА, обладая достаточно высокой чувствительностью (93%) и специфичностью (91%). Что же позволило повысить чувствительность новых критериев для диагностики начальных форм РА? В первую очередь, это изменения в характеристике «суставного статуса» − учет в качестве признака, позволяющего зафиксировать наличие синовита, не только припухлости сустава, но и его болезненности, которая объективизируется положительным «тестом бокового сжатия» пястно-фаланговых и плюсне-фаланговых суставов. Наряду с припухлостью и болезненностью, в качестве признаков для обоснования диагноза и фиксации активного воспаления, выбраны повышение СОЭ и уровень СРБ. Высокие титры РФ, увеличение СОЭ и уровня СРБ ассоциированы с быстрым прогрессированием поражения суставов. Однако на ранней стадии заболевания эти показатели часто соответствуют норме [2]. Особо следует выделить добавление к серологической диагностике РА определение АЦЦП, которому отводится второе место после РФ. Данный тест достаточно специфичен (75–90%), а чувствительность его на ранней стадии болезни достигает 75%. Особенно важно определение АЦЦП у пациентов серонегативных по РФ. Серопозитивность по АЦЦП и/или высокий титр, ассоциируются с более быстрым прогрессированием эрозивных изменений в суставах, устойчиво высокой активностью РА, повышением общей летальности и более частым развитием коморбидных состояний, что наделяет тест несомненным прогностическим значением [10, 17, 22]. Существенным для практического применения критериев 2010 г. является указание на категории суставов, которые должны оцениваться при постановке диагноза, включая суставы исключения (табл. 2, примечание). В случаях, когда клиника дебютного суставного синдрома подобна РА, но не подтверждается критериями АSAS 2010, может быть выставлен диагноз НПерА. В этом случае важным является определение прогностической значимости имеющихся клинико-лабораторных и инструментальных данных. Наиболее вероятными предикторами развития РА у пациентов с НПерА по заключению 3-E-инициативы EULAR являются: АЦЦП, РФ, эрозии в суставах, выявляемые рентгенологически, эрозии, внутрикостный отек, определяемые при магнитно-резонансной томографии (МРТ) [16, 24]. Специальные исследования, посвященные сопоставлению выявления костных эрозий разными методами, показали, что рентгенонегативные эрозии, выявляемые с помощью МРТ и УЗИ, могут считаться истинными эрозиями [11]. Единой стандартизированной системы оценки выявляемого при УЗИ структурного повреждения суставов пака не существует. Вместе с тем, сонография, наряду с рентгенографией и МРТ исследованием суставов, все чаще используется для верификации диагноза. R. Wakefield и соавт. [25] показали, что по сравнению со стандартной рентгенографией сонография выявляет в 6,5 раз больше эрозий в ранней стадии РА и в 3,4 раза – при течении заболевания свыше 2 лет. Кроме того, достаточной предсказательной ценностью (вероятность развития РА в течение года) обладают специальные критерии («prediction rule» – «решающее правило»), предложенные в 2007г. A.H. Van der Helm-van Mil и соавт. [23]. (табл. 3). Основной отличительной чертой данных критериев является отсутствие ограничений по длительности симптоматики. Таблица 3 Критерии прогноза (решающее правило) для предсказания развития РА у пациентов с недифференцированным артритом

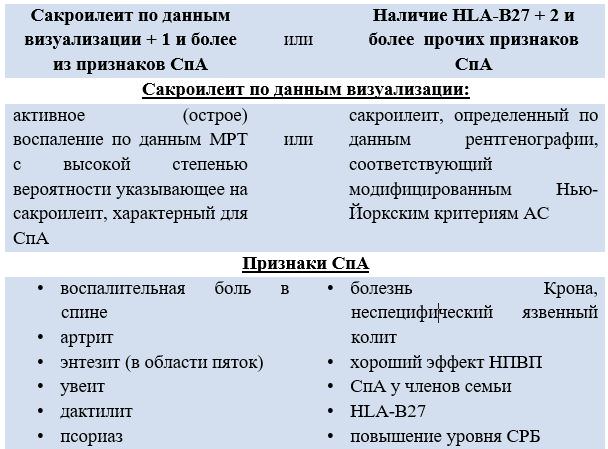

Примечание. * Для подсчета «прогностического индекса» (ПрИ) («prediction score») баллы из таблицы суммируются, максимально возможное значение – 14 баллов. Значение ПрИ ≤6 баллов соответствует низкой вероятности развития РА в течение 1 года, ПрИ ≥8 баллов – высокой вероятности развития РА в течение 1 года. Обязательным этапом до момента установления рабочего диагноза раннего, в том числе НПерА, является дифференциальный диагноз. Должны быть исключены идиопатические, аутоиммунные, дегенеративные, инфекционные, опухолевые, травматологические, метаболические причины артрита [16]. В современной классификации СпА недифференцированный спондилоартрит (НСпА) входит в группу преимущественно периферических СпА наряду с псориатическим, реактивным и артритами, ассоциированными с воспалительными заболеваниями кишечника, прежде всего с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) и болезнью Крона (рис. 2). В отличие от НПерА, НСпА во многих случаях представлен в качестве самостоятельной нозологической формы с клиническими и рентгенологическими признаками СпА, но без соответствия диагностическим критериям «классических» форм СпА. Термин «ранний СпА» применяют по отношению к аксиальному подтипу СпА без рентгенологических признаков, конечным вариантом которого является анкилозирующий спондилит (АС). К категории "недифференцированных" могут быть отнесены до 43% всех СпА (Brandt J. et al., 1997). Более пролонгированное развитие симптоматики у пациентов со СпА в отличие от РА отражает исследование Sampaio-Barros Р.D.и соавт. [21]: из 68 пациентов с НСпА, наблюдавшихся в течение 2 лет, у 75% заболевание осталось недифференцированным, у 13% наступила ремиссия, у 10% развился АС, у 2% – псориатический артрит. Наиболее часто к НСпА относят: синдром SAPHO (Synovitis, Acne, Pustulosis, Hyperostosis, Osteitis); синдром SEA (Seronegativ Enthesopathy and Arthropathy syndrome); изолированный дактилит; HLA-B27- ассоциированный увеит / иридоциклит; HLA-B27-ассоциированное кардиологическое заболевание, overlap-синдром, «поздний» спондилоартрит и др. Вместе с тем, проблема принадлежности некоторых нозологических форм к НСпА окончательно не решена. Прежде чем выставить диагноз НСпА необходимо провести скрининг симптоматики на соответствие или несоответствие классификационным критериями аксиального и периферического артрита, разработанным рабочей группой АSAS (The Assessment of SpondyloArthritis international Society). Классификационные критерии аксиального спондилоартрита имеют два варианта (табл. 4). Один из них базируется на визуализационных признаках сакроилеита (МРТ или рентгенография), а другой – на выявлении HLA-B27 и клинико-лабораторных проявлений, характерных для всей группы СпА. Возможность ранней, дорентгенологической диагностики АС является кардинальным отличием новых критериев преимущественно аксСпА [19, 20]. Таблица 4 Классификационные критерии аксиального спондилоартрита (ASAS, 2009г.)

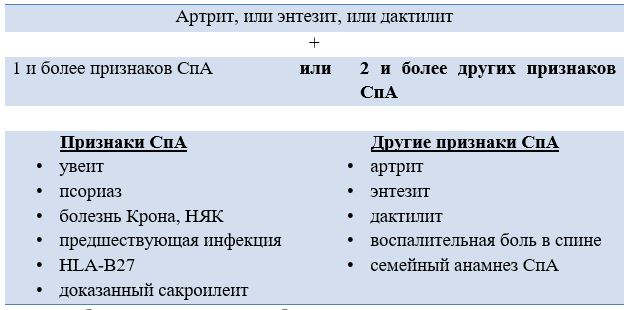

Боль в позвоночнике расценивается как воспалительная, если выявляют не менее 4 из 5 нижеперечисленных признаков по первой или второй группам критериев, первая из которых обладает большей чувствительностью, вторая – большей специфичностью. Первая группа (А. Calin и соавт., 1997) – постепенное начало, возраст начала <40 лет, длительность боли в нижней части спины ≥ 3 месяцев, наличие утренней скованности, уменьшение боли после упражнений. Вторая группа (ASAS, 2009) – постепенное начало, возраст <40 лет, ночные боли, отсутствие уменьшения боли в покое, уменьшение болей после упражнений. «Хороший ответ на нестероидные противовоспалительные препараты» (НПВП) подразумевает уменьшение или исчезновение боли через 24 – 48 ч после приема полной дозы НПВП. Особое место не только в ранней диагностике, но и в оценке активности заболевания отводится магнитно-резонансной томографии (МРТ) крестцово-подвздошных сочленений и позвоночника. Для визуализации активных воспалительных изменений необходимо применять режимы Т1-взвешенный с подавлением жировой ткани, с применением магнитно-контрастного вещества (гадолиния), а также Т2-режим с подавлением жировой ткани - STIR. К признаками активного воспалительного процесса в крестцово-подвздошных сочленениях относят признаки отека костного мозга (остита), капсулита, синовита и энтезита. Склероз, костные эрозии, жировая дегенерация, костные мостики или анкилоз относят к МРТ-проявлениям хронического воспаления [6, 19, 20]. МРТ значительно чувствительнее, чем стандартная рентгенография при выявлении ранних признаков костно-хрящевой деструкции (рис. 3). Рентгенологически достоверный сакроилеит – это двусторонний 2-4 стадии или односторонний 3-4 стадии в соответствии с модифицированными Нью-Йоркскими критериями. Ультразвуковое исследование при СпА используется для выявления энтезопатий и воспалительных изменений в тазобедренных суставах [6]. Для диагностики перСпА также существует два варианта критериев (табл. 8) [18]. Таблица 5 Классификационные критерии для пациентов с преимущественно периферическим спондилоартритом (ASAS, 2011)

Обязательным для обоих вариантов является наличие периферического суставного или сухожильного поражения (артрит, энтезит, дактилит). Диагноз перСпА может быть установлен при сочетании суставного или сухожильного поражения с одним признаком из первой группы или с двумя признаками из второй группы «других признаков». Включение моноартрита и полиартрита в перечень диагностически значимых признаков наряду с олигоартритом является одним из преимуществ новых критериев периферического СпА и способствует увеличению чувствительности критериев. Дактилит является частным проявлением энтезопатии и рассматривается как сочетание тендовагинита сгибателя пальца и синовита. Характерно «осевое» поражение пальца и синюшно-багровый цвет кожи, что и формирует феномен «сосискообразного пальца». Изолированный дактилит в некоторых случаях в течение длительного времени может быть единственным проявлением СпА [6]. Потенциальным недостатком новых критериев периферического СпА является исключение больных с дебютом заболевания после 45 лет. В случаях, когда у пациентов после 50–60 лет проявляется отдельные симптомами СпА, следует рассмотреть один из недифференцированных вариантов, так называемый «поздний» спондилоартрит (Dubost J.J., Sauvezie B., 1989). Клинические проявления «поздних» СпА могут напоминать SEA-синдром детей - асимметричный олигоартрит нижних конечностей в сочетании с энтезитом при минимальном поражении позвоночного столба. В некоторых случаях заболевание дебютирует с воспалительных болей в шейном и грудном отделах позвоночника в сочетании с общими симптомами: лихорадкой, похуданием, увеличением СОЭ, что требует проведения дифференциального диагноза с паранеопластическими артропатиями и ревматической полимиалгией. В настоящее время курация пациентов с ранними и Нд формами артрита и СпА претерпела существенные изменения. Во главу угла ставится не безапелляционное определение нозологии суставного поражения, а обоснование тактики ведения пациента с максимально ранним назначением базисной терапии, в том числе ГИБП. Инструменты диагностики, заложенные в современных диагностических критериях РА и СпА, позволяют стандартизировать подходы к диагностике и индивидуализировать лечебную тактику в каждом конкретном клиническом случае. Источник: Евразийский журнал внутренней медицины, 3, 2016 Источник: https://vrachirf.ru/company-announce-single/31066 | |

| Просмотров: 2116 | Теги: | Рейтинг: 0.0/0 |

| Всего комментариев: 0 | |