| Главная » Статьи » Медицина » Гастроэнтерология |

Общеизвестен факт, что клиницисты, которые идут в ногу с достижениями науки практикуют медицину лучше. Прогресс в медицине, равно как и значимое развитие методов диагностики и лечения, во многом изменили традиционные отношения: врач-пациент. Диагностические дилеммы, терапевтические трудности, необычные осложнения, врачебные ошибки, побочные (side) эффекты некоторых медикаментов или медицинских процедур, коморбидные ассоциации (comorbiditas), которые модифицируют клиническую картину – требуют холистического подхода в ежедневной практике семейного врача. К тому же социальные, экономические и политические изменения в современном обществе изменили многообразие психосоциальных факторов риска. Таким образом, психосоматическая медицина ступенчато контурировалась в парадигму, согласно которой психическое и соматическое – две составляющие одного целого – био-психо-социального. Как и в соседних государствах (Украина, Румыния), психосоматика – молодая наука для нашей страны (Молдовы). Значимую главу психосоматической патологии составляют заболевания пищеварительного тракта. Уже сегодня генерирована новая наука – нейрогастроэнтерология (1st International Symposium, 2005г., 2nd International Symposium, 2007 г., Cluj-Napoca, участниками которых были и авторы статьи.) [7]. Более 20 лет «золотым стандартом» (gold standard) в диагностике и классификации функциональных гастроэнтерологических расстройств (ФГЭР) являются «Римские критерии». Первая версия датируется 1989 годом, но об официальной форме «Римскмх критериев - I» можно говорить с 1994 г. В 1999 году – переизданы – «Римские критерии - II» ( отдельная книга - 2000 г.). Апрель 2006 года – третья версия «Римских критериев III» [19]. Классической моделью кооперации внутренних органов и ЦНС является ось: «мозг–кишечник» (brain-gut axis), а клиническим проявлением патологии («дискооперации») – синдром раздраженного кишечника (СРК). Концепция существования оси «brain-gut axis» была предложена для объяснения различных полипептидов (кальцитонин-ген релизинг пептида (CGRP), нейротензина, бомбезина) [5, 7, 13, 19]. СРК – комплекс функциональных расстройств, продолжающихся не менее 3 дней в месяц на протяжении последних 3 месяцев и включающих в себя боли или осушение дискомфорта в животе, характеризующиеся следующими особенностями: уменьшаются после акта дефекации, сочетаются с изменениями его консистенции. Общая продолжительность жалоб - не менее 6 месяцев [14, 15, 16]. Кишечные расстройства, характерные для СРК:

Клинические варианты СРК:

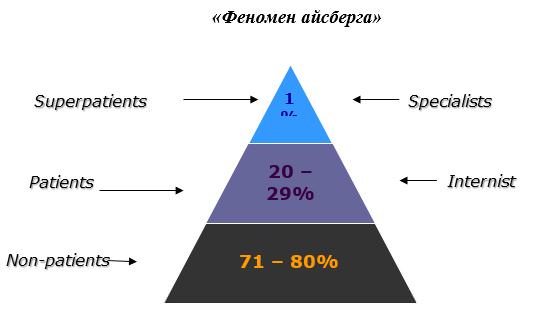

Определяющий признак того или иного варианта СРК – изменение консистенции кала. Актуальность проблемы СРК: распространенность среди населения - 20%; больные СРК составляют 12% среди всех больных, обращающихся к врачам общей практики и 28% среди всех пациентов обращающихся к гастроэнтерологам (в США – 2,5-3,5 млн. обращений ежегодно); ежегодные расходы на обследование и лечение больных с СРК в США – 20-25 млрд. $ [9]. Пациенты с СРК, обращающиеся к врачу – «верхушка айсберга», 71-80% пациентов не обращаются за медицинской помощью ("nonconculters”, "nonpatients”) [24].

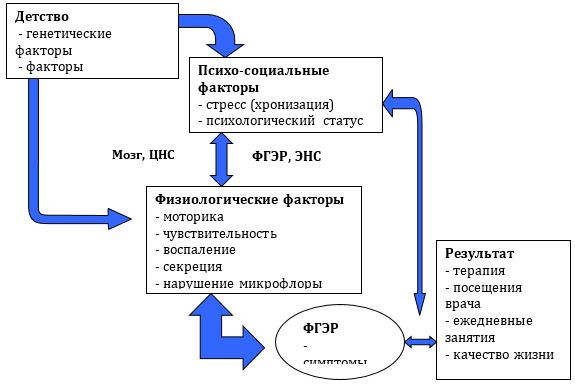

Ошибки диагноза: неправильная трактовка СРК как сборного понятия, неправильные диагнозы при СРК (хронический спастический колит, хроническая тазовая боль, хронический аппендицит, дисбактериоз и др.). Существует более 18 синонимов СРК (среди них: слизистая колика, «медвежья болезнь», «кишечная астма», «абдоминальная мигрень»...). СРК – биопсихосоциальное заболевание

Биопсихосоциальная модель ФГЭР (Drossman DA, 2006) [15, 16] 1. Психо-эмоциональные стрессы: 50% больных СРК связывают возникновение заболевания со стрессовыми событиями жизни, 1/3 больных СРК указывают на эпизоды физического насилия или сексуального принуждения в анамнезе, у больных СРК чаще встречаются тревожно- депрессивные расстройства, фобии [5, 12]. 2. Нарушение моторики кишечника, возникающие под влиянием различных факторов (стрессы, прием пищи), служат основной причиной возникновения болей у больных СРК [9, 15]. 3. Висцеральная гиперчувствительность. У больных СРК боли в животе возникают при меньшем растяжении кишечника, модулирующую роль при этом может играть измененная активность ЦНС; при растяжении прямой кишки у больных СРК активируются не лимбические структуры, как у здоровых, а префронтальная зона, ответственная за депрессивные реакции [9, 12, 15]. В аспекте изложенного многие придают важное значение так называемой «энтеральной нервной системе» (ЭНС), представленной в стенке кишечника нейронами и межмышечными сплетениями, рецепторами, объединенными в сложную сеть через подключение нейротрансмиттеров, биологических аминов, в частности серотонина [4]. Клинические особенности болей при СРК (локализуются в подвздошных областях, усиливаются после приема пищи, уменьшаются после дефекации или отхождения газов, у женщин усиливаются во время менструации, не вызывают ночное пробуждение). Клинические особенности диареи при СРК (отсутствует в ночное время, возникает утром после завтрака ("morning rush syndrome”, «синдром утренней бури»), частота стула 2-4 раза в сутки, стул с небольшими интервалами в течение короткого времени, общая масса кала не превышает 200г в сутки). «Внекишечные» симптомы при СРК:

Отличительные особенности течения СРК:

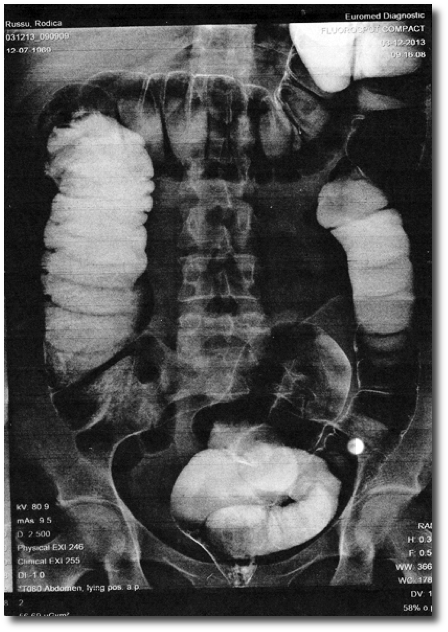

«Симптомы тревоги» (alarm symptoms) при СРК: появление симптомов в пожилом возрасте, лихорадка, примесь крови в кале, кишечные расстройства прерывают сон, немотивированное похудание, анемия, лейкоцитоз, ускорение СОЭ. Основная проблема диагностики СРК в настоящее время – опасность гипердиагностики заболевания. Причины гипердиагностики: - при постановке диагноза не учитывается несоответствие клинических симптомов и течения заболевания «Римским критериям – III»; - при постановке диагноза упускаются из виду «симптомы тревоги» («красные флаги»); - неоправданно расширяются рамки СРК (СРК при хронических воспалительных заболеваниях кишечника – ХВЗК [8, 18, 21], СРК при дивертикулезе кишечника) [21]; - постановка диагноза СРК без предварительного лабораторного и инструментального обследования. Таким образом диагноз СРК подразумевает два подхода: 1. соответствие жалоб больного «Римским критериям – III» и отсутствие «симптомов тревоги»; 2. диагноз СРК – диагноз исключения (тщательное обследование больного (включая фиброколоноскопию) и исключение органических заболеваний). Следует отметить, что у больных с диарейным вариантом СРК антитела к глиадину выявляются в несколько раз чаще, чем в популяции, а у 28% больных с микроскопическим колитом (лимфоцитарным, коллагеновым) клинические проявления заболевания полностью соответствуют Римским критериям диарейного варианта СРК. У целого ряда больных с язвенным колитом и болезнью Крона клинические симптомы сходны с таковыми при СРК, поэтому диагноз последнего может быть поставлен только после исключения специфической природы поражения кишечника или его хронических воспалительных заболеваний. У больных с клиническими симптомами, полностью соответствующими Римским критериям СРК, и отсутствием «симптомов тревоги» вероятность органического заболевания составляет 14% [23]. У ряда больных СРК часто сочетается с долихосигмой (фото), что утяжеляет вариант СРК с преобладанием запоров.

Пациентка Р., 38 лет. СРК + долихосигма

Следует отметить, что у ряда больных с постинфекционным СРК определяется фекальный кальпротектин (ФК), характерный для ХВЗК. Определение уровня ФК в кале целесообразно использовать не только как маркер обострения и ремиссии хронических ВЗК, оценки эффективности лечения этой патологии, но и для дифференциальной диагностики с функциональными заболеваниями, прежде всего с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Продолжаются исследования у пациентов с НЯК и БК с определением уровня ФК в кале каждые 3 мес для мониторинга и изучения динамики этого показателя при проведении лечения [25]. Лечение больных СРК включает: 1.Общие мероприятия 2. Фармакотерапия З.Психотерапия и психофармакотерапия Главное в лечении больных СРК - установление правильных взаимоотношений между врачом и пациентом (patient – physician relationship) [2, 6, 12]. Ключевые вопросы фармакотерапии СРК включают:

Следует учитывать, что более 1 000 лекарственных препаратов обладают потенциальной гепатотоксичностью, а 10% случаев острой печеночной недостаточности вызвано приемом лекарственных препаратов [3]. Что дают клинические исследования обществу? Говоря о современных лекарственных препаратах в арсенале врача интерниста, академик Ю.Б. Белоусов и профессор кафедры клинической фармакологии РГМУ С.К. Зырянов отмечают, что по данным Национального института здоровья США, затраты на все рандомизированные исследования на 01.01.2000 составили 335 млн $. Эти затраты позволили обеспечить 470000 качественных лет жизни (QALI) Экономическая польза для общества составила 15,2 млрд $ [1, 11]. Мета-анализ рандомизированных исследований показал эффективность спазмолитиков при лечении СРК (53-61%), эффективность плацебо – 31-41% (NNT=2,5-5,0) [9]: мебеверин, пинаверия бромид, отилония бромид. Для купирования диареи при СРК–агонисты опиоидных рецепторов (лоперамид), холестирамин, трикалия дицитрат висмута, антагонисты 5-HT3-рецепторов (алосетрон); нерезорбирующийся антибиотик рифаксимин.

Говоря о безопасности лекарственных средств - как изменились наши представления? Применение метоклопрамида может сопровождаться развитием тардивной дискинезии, сохраняющейся и после отмены препарата. Более 60% отзывов (изъятий) лекарственных средств с фармацевтического рынка за последние 16 лет обусловлены влиянием их на длительность интервала QT и индуцированием жизнеугрожающих аритмий (в частности цизаприда) [17]. Психофармакотерапия включает применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (SSRI) и трициклических антидепрессантов. Однако приверженность больных СРК к лечению данными препаратами низкая [19, 20]. Сегодняшние изменения представлений о патогенезе СРК включают изучение роли перенесенных инфекций (постинфекционный СРК), повышение провоспалительных цитокинов, фекального кальпротектина (ФК). У 25% пациентов после перенесенной острой энтеритической (в т ч. сальмонелезной) инфекции развивается СРК-like (IBS-like) с экспрессией провоспалительных цитокинов [16, 22]. С учетом роли новых звенев патогенеза СРК будет изучаться и эффективность других препаратов (хромоглигата натрия, 5-АСК-месалазина, ГКС-будезонида) [10, 25]. Что касается пробиотиков при СРК – опубликованные данные противоречивы (эффективность часто переоценивается, в лучшем случае она умеренная). Однако отмечено улучшение симптоматики при СРК в ответ на Bifidobacter infantis в случае ассоциированного повреждения IL -10, IL -12 [16, 22]. Доказательная оценка затруднена из-за разнообразия, значительных различий доз пробиотиков и длительность их применения [20]. «Возможно, что СРК - это не одно заболевание, а группа различных в патогенетическом отношении заболеваний, которые еще предстоит идентифицировать» [8, 25]. Многочисленные исследования продолжаются и цели фонда «Римских критериев» остаются те же – ориентация на расшифровку комплексности ФГЭР в будущем, что, возможно, найдет отражение в «Римских критериях - IV» [7, 16, 19]. Источник: Евразийский журнал внутренней медицины, 3, 2016 Источник: https://vrachirf.ru/company-announce-single/30796 | |

| Просмотров: 2044 | Теги: | Рейтинг: 0.0/0 |

| Всего комментариев: 0 | |