07:42 Атеросклероз. Эпизод I: скрытая угроза бляшек | |

Автор: Ксения Забудская Редакция: Телли Мурадова Оформление: Никита Родионов

«O pessimum periculum quod opertum latet. Атеросклероз — хроническая сосудистая патология, которая является

причиной большинства ишемических повреждений сердечно-сосудистой

системы. Термин «атеросклероз» был введен в 1904 году Маршаном и

обоснован экспериментальными исследованиями Н. Н. Аничкова, поэтому

также его называют болезнью Маршана-Аничкова. «Жертвами» становятся

преимущественно артерии эластического и мышечно-эластического типа.

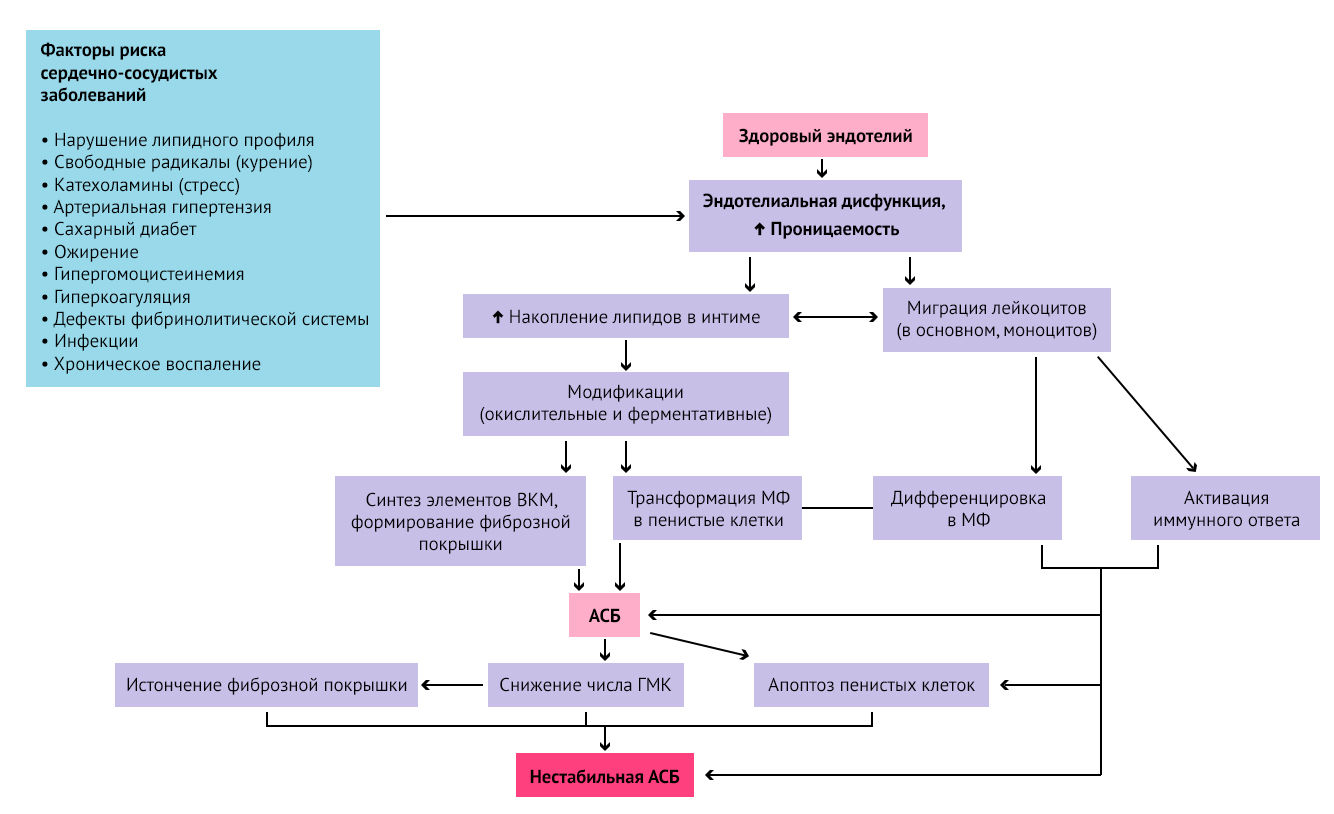

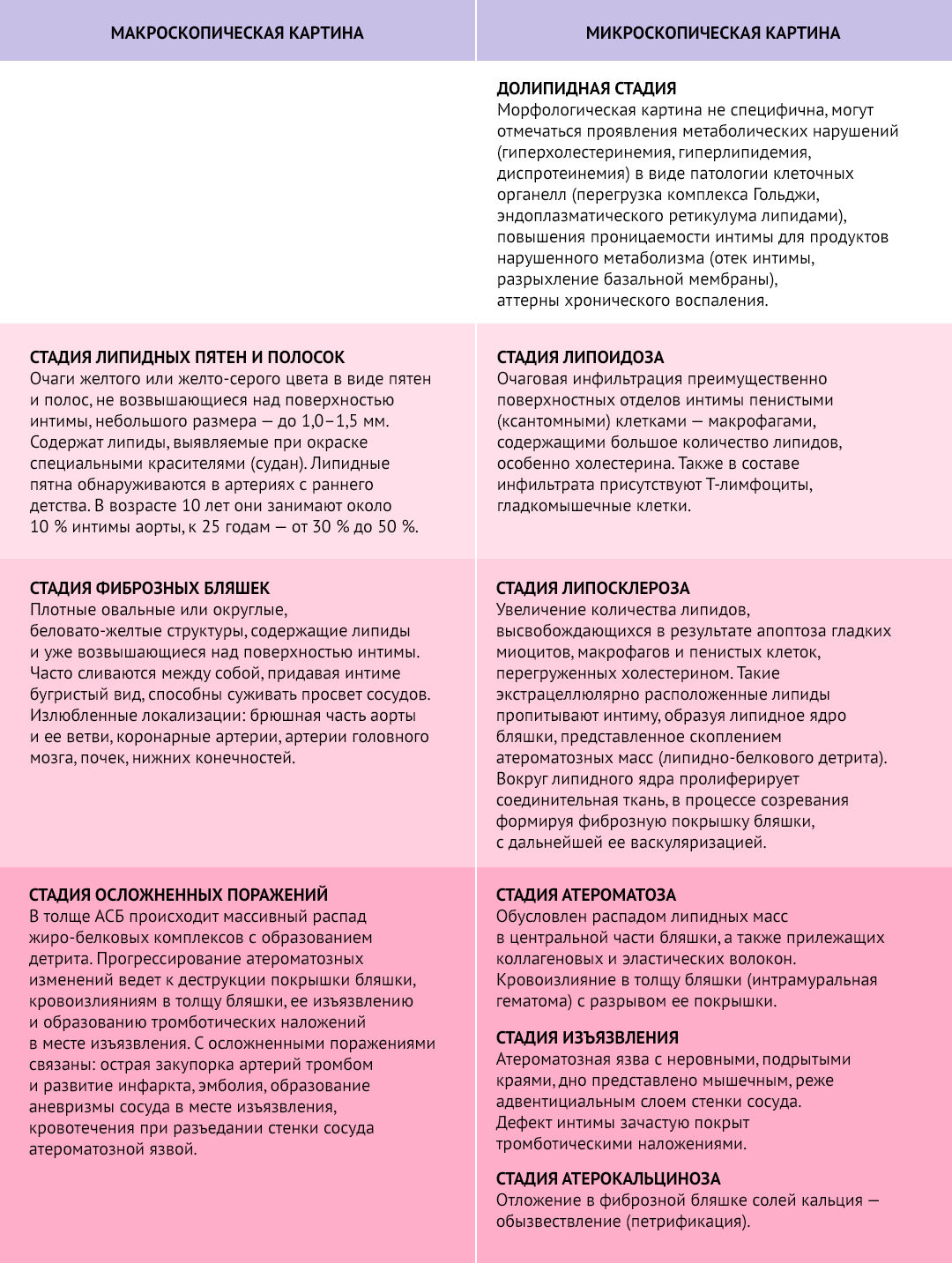

Рисунок 1 | Схема этиопатогенеза атеросклероза Воздействие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ФР ССЗ) вызывает эндотелиальную дисфункцию и увеличивает проницаемость сосудистой стенки, обеспечивая вторжение атерогенных фракций липидов (липопротеинов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП)). Эндотелиопатия также способствует рекрутированию, миграции и адгезии моноцитов. Оказавшись в интиме, моноциты дифференцируются в макрофаги и поглощают модифицированные липиды, превращаясь уже в пенистые клетки. Одновременно на этой первой стадии заболевания гладкомышечные клетки (ГМК) мигрируют в интиму, где они синтезируют элементы внеклеточного матрикса (ВКМ) и способствуют образованию фиброзной капсулы. В процессе роста атеросклеротической бляшки (АСБ) количество ГМК уменьшается и пенистые клетки подвергаются апоптозу, высвобождая активные металлопротеиназы, которые разрушают фиброзную оболочку, увеличивая восприимчивость бляшки к разрыву. Происходит смена стабильного подтипа АСБ на нестабильный. Иммунная система (врожденный и приобретенный иммунитет) активно участвует в этом процессе и играет ключевую роль в уязвимости бляшек [1]. В ней выделяют липидное, или, если быть точнее, атероматозное (греч. athḗra, «кашица»), ядро, построенное из модифицированных липидов, белков, продуктов их распада, кристаллов холестерина, обломков макрофагов и гладкомышечных клеток с разрастанием вокруг него соединительной ткани (sklḗrōsis, «затвердевание») — фиброзной покрышки [2]. В ходе атеросклеротического процесса обнаруживается стадийность, с характерными патоморфологическими проявлениями (табл.1) [2]. Таблица 1 | Патоморфологическая классификация атеросклеротических повреждений. Сопоставление макро- и микроскопических стадий процесса [2]

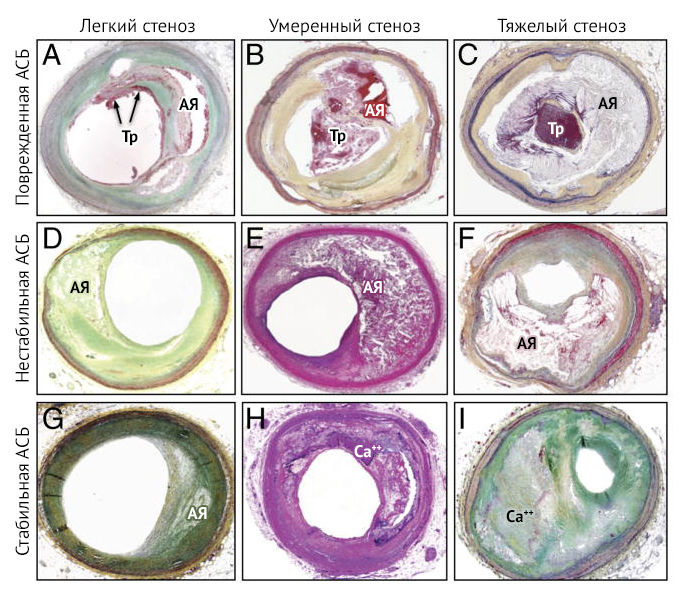

Морфологические особенности бляшки определяют степень ее «опасности» для организма. Нарушение целостности АСБ приводит к возникновению тромбогенных повреждений. В целях прогнозирования и определения верной стратегии терапии сформированные АСБ подразделяют на стабильные и нестабильные (рис. 2, 3). Основными характеристиками для классификации являются структура фиброзной покрышки и размеры липидного ядра [3].

Рисунок 2 | Срезы коронарной артерии с поврежденными, нестабильными и стабильными атеросклеротическими бляшками Слева: разрыв фиброзной покрышки бляшки (красная стрелка) с наложением атероматозных масс и образованием тромба (Tр).

Рисунок 3 | Микрофотографии просвета коронарной артерии с различной степенью тяжести стеноза А-С: атеросклеротическая бляшка (АСБ) с разрывом

покрышки при легком, умеренном и тяжелом стенозе соответственно

(степень тяжести стеноза рассчитывалась по диаметру просвета

(люминальный стеноз)). Стабильные бляшки имеют хорошо выраженную плотную фиброзную покрышку без истончения на всем протяжении, а также небольшое атероматозное ядро. Часть бляшек вместо атероматозного ядра имеет в основании отложение солей кальция (петрификаты). Утолщенный фиброзный покров бляшки свидетельствует о хорошей репаративной функции гладкомышечных элементов интимы. Покрышка стабильных бляшек в основном представлена плотной соединительной тканью с компактно расположенными коллагеновыми волокнами, со скудным количеством липидов и клеточных элементов [4]. Расположенные в АСБ активированные макрофаги секретируют

деструктивные металлопротеиназы, расщепляющие коллаген и эластин

фиброзной покрышки бляшки. Преобладание этой функции усугубляет

деструктивные процессы в ядре бляшки. Так формируется уязвимая

нестабильная АСБ (vulnerable unstable plaque) (рис. 4) [5].

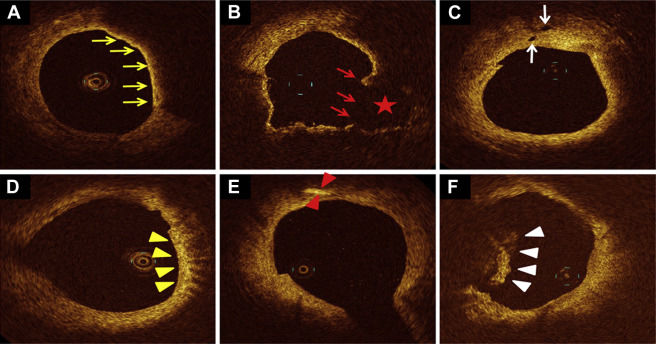

Рисунок 4 | «Виртуальная гистология» — данные оптической когерентной томографии A: Тонкокапсульная фиброатерома (желтые стрелки)

— атеросклеротическая бляшка с фиброзной покрышкой <65 мкм,

покрывающей выраженное липидное ядро. Уязвимые нестабильные бляшки различаются по своему «слабому звену». Выделяют фиброатерому с тонкой фиброзной покрышкой (липидный тип), бляшки с повышенным содержанием протеогликана и выраженной воспалительной реакцией, что приводит к эрозированию и тромбозу (воспалительно-эрозивный тип) и бляшки с некрозом/кальцинозом (дистрофически-некротический тип) [6]. Своевременное визуальное исследование структуры АСБ позволяет уйти от концепции «симптомных» и «бессимптомных» бляшек, формируя представление о потенциале конкретной бляшки до развития критической ситуации. Наиболее важно выяснить состояние фиброзной покрышки и уровень активности некротических процессов в ядре бляшки. Предикторами наиболее высокого риска ишемических осложнений служат наличие кровоизлияний, изъязвлений и истончений покрышки АСБ, тромбов и другого эмбологенного материала (иногда это могут быть фрагменты кальцификатов) на люменальной (обращенной к просвету сосуда) поверхности бляшки. Источники:

Ссылка на оригинал: https://medach.pro/post/2223 | |

|

| |

| Всего комментариев: 0 | |